|

TU-880

���ȡ����쥭�å�

�Ȥ��ɤ��ֻ�����ˤ⤦���٥ϥ���դ��������פʤ�ƻפä��ꤹ��

�Τ����ѥ��������ʤΤ��⡣�������Ǥ���ʺ����Ǥ���ѥ�����ط��ϡ���ϩ��ʣ��������������LSI���餱���⽸�Ѳ��Τ���ץ��ȴ��ĤΥѥ�����Ϻ�̩�����ơ���Ϥ�Ϸ����ǿͥ��˥��ˤϼ���館�ޤ���κ٤���ʪ�ϸ��ˤ����Τǡ�74LS�����ʤ�Ƥ�ʪ�ǥ����å���ϩ�Ȥ�Τ������ȥ�������äƲ��������⡩����ʤ顢�����ɤǤɡ�����

���ȸ����櫓�ǡ����쥭�åȤο����ɥѥ����ץ��å� TU-880 ����äƤ��ޤ��ޤ��������䤡�����ɥ���פʤ�ơ����ޥ��奢̵���ǥ�˥������äƤ�����ػ����20ǯ�ʾ��Ρ˰�����͡����ԡ��������Ϥ� 2.5W�ߣ��Ȥ����İ������Ǥ����ɤ͡������˾����Ť��Ȥ�Ω�ƤƤ����ޤ��礦����

�����פ��п����ɤäƼ¤˥����ƥ���ʪ�ʤ�����ɡ����Υѥ�������äƴ��ܤϤ��ޤ��Ѥ�äƤʤ��ä��ꤹ���Ǥ���͡�

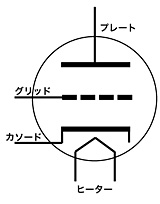

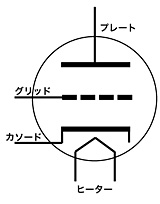

�����줬�����ɡʻ��˴ɡˤβ�ϩ���档�¤�ʪ����¤��Ū�Τ�ɽ�����Ƥ����Ǥ��ͤ��� �����줬�����ɡʻ��˴ɡˤβ�ϩ���档�¤�ʪ����¤��Ū�Τ�ɽ�����Ƥ����Ǥ��ͤ���

�������ɤθ����ϡ��褺�������ɤ�ҡ�������Ǯ����ȡ��������ɤ��ŻҤ�ư������ȯ�ˤʤ�ޤ��������ɤ���ϡ�����̾�ΤȤ��꿿���ʤΤǶ���ʬ�Ҥˤ�����ʤ����ᡢư������ȯ�ˤʤä��ŻҤϥ������ɤ��Ŷ�ɽ�̤����ñ�����ӽФ��Ƥ��ޤ��ޤ����������ɤ�ȿ��¦�ˤ���ץ졼�ȤˤϹ⤤�ץ饹���Ű����������Ƥ��ޤ��Τǡ��ޥ��ʥ��Ǥ����ŻҤϥץ졼�Ȥ������˰���ĥ���ޤ����Ȥ������������ɤȥץ졼�Ȥδ֤ˤϥ���åɤȤ����֤�����ޤ����ŻҤϤ����֤δ֤�ȴ���ƥץ졼�Ȥ�é���夳���Ȥ���櫓�Ǥ����������ǥ���åɤ��Ű�����������Ȥɤ��ʤ�Ǥ��礦������åɤ˥ޥ��ʥ����Ű�����������ȡ��ŻҤ�ķ���֤���Ƥ��ޤäƥץ졼�Ȥޤ���ã�Ǥ����ŻҤ����äƤ��ޤ��ޤ����ޥ��ʥ��Ű����⤱��й⤤�ۤɥץ졼�Ȥ���ã�����ŻҤϾ��ʤ��ʤ�ޤ����դ˥���åɤ˥ץ饹���Ű�����������ȡ��ŻҤ�;�פ˰���ĥ����褦�ˤʤäƥץ졼�Ȥ���ã�����ŻҤ������ޤ����������ץ饹�Ű����⤱��й⤤�ۤɥץ졼�Ȥ���ã�����ŻҤ�������櫓�Ǥ��͡�

���ȸ������Ȥǡ�����åɤ����줿����˱����ƥץ졼�Ȥޤ���ã�����ŻҤ��̤��������긺�ä��ꤹ����ˤʤ�ޤ����ץ졼�Ȥ��Ϥ��ŻҤ��̤��������롢����Ϥ��ʤϤ��ץ졼�Ȥ�ή�����ή���������긺�ä��ꤹ��äƻ��Ǥ��ơ������Ȥ��Ƽ��Ф��ȥ���åɤ����줿��������礭���ʤäƤ��ޤ����Ĥޤ��������줿�äƤ櫓�͡�

���ޤ���ü����Ȥ��ơ�����åɤˤǤä����ޥ��ʥ��Ű������ޤ��ȴ������ŻҤ�ķ���֤���ƥץ졼�Ȥ�������ή��ή��ʤ��ʤ�ޤ��͡�����ϥ����å��Υ��վ��֤�Ʊ�����ȤǤ�������åɤ��Ű����ʤ��ȥץ졼�Ȥ���ή��ή��ޤ����顢�������֤Ȥ���ȡ�������Żҥ����å������ޤ����Ĥޤ꿿���ɣ��ܤǣ��ӥåȤ�ɽ���Ǥ���櫓�ǡ�������ܽ����㣱�Х��ȤǤ������ޤ����¤Ͻ���Υ���ԥ塼���ϡ�������äƿ����ɤǺ���Ƥ����ꤹ��櫓�Ǥ���

�������ɤ�Ʊ�����ϥȥ�����Ǥ�Ǥ���櫓�ǡ��ȥ�����ˤ���Żҥ����å��äѤ������äѤ��������äѤ�����ơ��������������Ĥ��餤����Ʋ�ϩ���Ȥ���Τ����Υ���ԥ塼���� CPU���Ȼפ����ɤ��櫓�Ǥ��ơ������ͤ�����Τ����äƤ���Ϥ��ޤ��Ѥ�äƤ��ʤ��ȸ�����Τ��⤷��ޤ���

|

�����줬�����ɡʻ��˴ɡˤβ�ϩ���档�¤�ʪ����¤��Ū�Τ�ɽ�����Ƥ����Ǥ��ͤ���

�����줬�����ɡʻ��˴ɡˤβ�ϩ���档�¤�ʪ����¤��Ū�Τ�ɽ�����Ƥ����Ǥ��ͤ���